Mein Tag auf dem Industrial Future Summit 2025 in Stockholm

Als ich am 25. September in Stockholm aus dem Shuttlebus stieg, war sofort spürbar, dass dieser Tag besonders werden würde. Der Industrial Future Summit 2025 brachte Unternehmer, Investoren und Wissenschaftler aus ganz Europa zusammen, um über die Zukunft unserer Industrie zu sprechen. Schon die ersten Gespräche im Foyer machten klar: es ging nicht nur um Technologien, sondern um die großen Fragen, wie wir in Zeiten von Umbrüchen, Unsicherheiten und Chancen gemeinsam vorankommen.

Gleich zu Beginn hörte ich eine Zahl, die mich beeindruckt hat: 400 Milliarden US-Dollar sind im vergangenen Jahr in Startups geflossen, die Hälfte davon in industrielle Unternehmen. Das ist ein klarer positiver Trend, der Mut macht.

„Speed is a leadership choice“

Der erste Programmpunkt, ein Fireside Chat mit Marcus Wallenberg (SEB) und Tanuja Randery (AWS), hatte es in sich. Mir gefiel die Offenheit, mit der beide sprachen. Einerseits wächst die Nutzung von KI in Unternehmen rasant, andererseits scheitert Europa oft an der Umsetzung. Während China und die USA längst losmarschiert sind, diskutieren wir hierzulande noch.

Besonders hängen geblieben ist mir der Satz von Tanuja Randery: „Speed is a leadership choice.“ Geschwindigkeit sei keine Naturgegebenheit, sondern eine bewusste Entscheidung. Ich dachte dabei an die Unternehmen, mit denen ich selbst zu tun habe. Oft verliert man sich in Prozessen und Meetings, statt mutig Entscheidungen zu treffen. Genau diesen Mut, so die Botschaft, braucht Europa jetzt – nicht irgendwann.

Auch das Thema digitale Skills zog sich wie ein roter Faden durch die Diskussion. Es fehlt schlicht an Fachkräften, die mit KI, Daten und neuen Technologien souverän umgehen können. Ich spürte in diesem Moment sehr deutlich, dass es hier nicht nur um Strategien geht, sondern um Menschen.

Debatte um Europas Zukunft

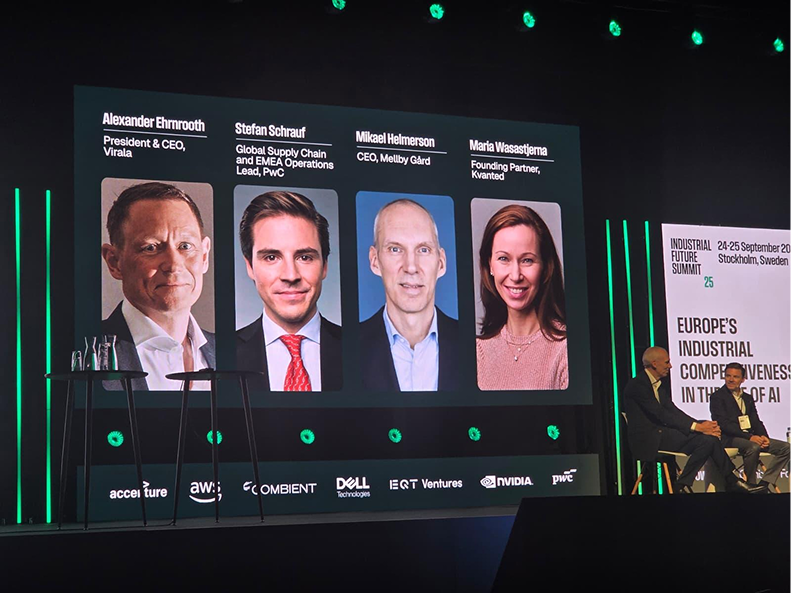

Bei der Paneldiskussion mit Alexander Ehrnrooth, Stefan Schrauf, Mikael Helmerson und Maria Wasastjerna wurde es noch deutlicher: Wenn Europa 2030 führend sein will, muss es schneller, resilienter und mutiger werden.

Ich musste schmunzeln, als die Frage aufkam, ob wir die chinesische „996“-Arbeitskultur bräuchten – neun Uhr morgens bis neun Uhr abends, sechs Tage die Woche. Klar, das kann keine Lösung sein. Aber die Botschaft dahinter war ernst: Effizienz zählt, nicht Mythen. Auch die Debatte über die Viertagewoche fand ich spannend, weil sie zeigte, dass wir uns oft in Symbolthemen verbeißen, statt den Kern anzugehen: Wie nutzen wir die vorhandene Arbeitszeit sinnvoll?

Mir gefiel besonders der Appell zur Kundenzentrierung. Technologie allein ist nichts wert, wenn sie nicht echte Probleme löst. Genau diese Bodenständigkeit habe ich an der Diskussion geschätzt.

Roboter, die lernen

Am Nachmittag saß ich in der Session „Automation at the Tipping Point“ mit Peter Laurin (Piab), Michael Welle (INCAR Robotics) und Professorin Danica Kragic (KTH). Hier ging es um Roboter, Automatisierung und die Frage, wie die Fabrik der Zukunft aussieht.

Seit 2019 wächst der Robotikmarkt jährlich um 19 Prozent, erfuhr ich – eine Zahl, die mich fast ungläubig nicken ließ. Die Treiber sind klar: Fachkräftemangel, steigende Kosten, Nearshoring, Nachhaltigkeit. Doch was mich am meisten faszinierte, war der Ausblick auf humanoide Roboter. Noch seien sie sehr begrenzt einsetzbar, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Alltag in Fabriken werden.

Was mich besonders nachdenklich machte: Die meisten Roboter werden heute in China installiert. Die USA sind stark in den Basistechnologien. Europa hat aber eine Chance – bei den Anwendungen und den Daten. Ich fragte mich: Werden wir mutig genug sein, diese Chance zu nutzen, oder lassen wir sie wieder verstreichen?

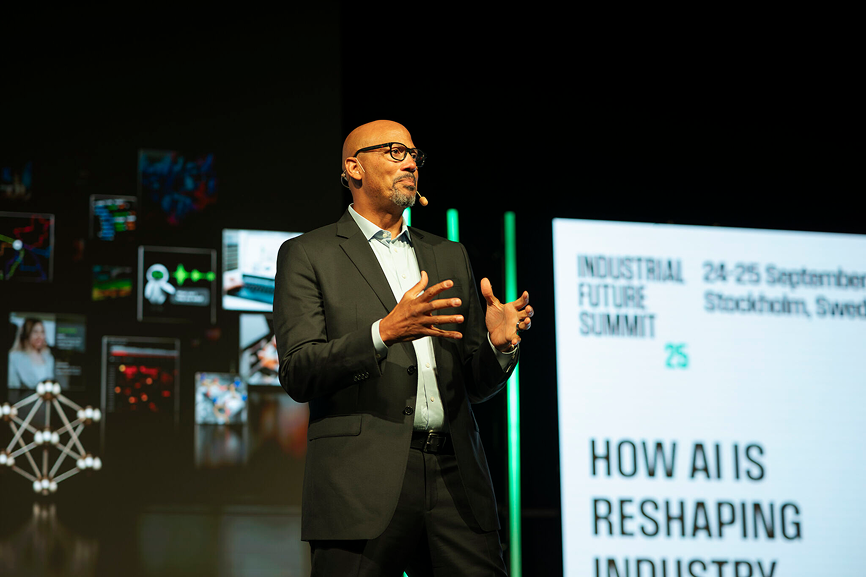

NVIDIA und die Macht der eigenen Intelligenz

Den Schlusspunkt setzte Howard Wright von NVIDIA. Er sprach über KI mit einer Energie, die den Saal spürbar mitriss. Sein wichtigster Rat: Unternehmen sollen ihre Intelligenz selbst kontrollieren und eigene KI aufbauen, statt sich nur auf externe Tools zu verlassen.

Das Beispiel des schwedischen Projekts Sferical, das fast die gesamte Industrie des Landes vernetzt, war eindrucksvoll. Hier zeigt sich, was möglich ist, wenn Startups, etablierte Unternehmen und Forschung zusammenspielen. Ich hatte das Gefühl, einen Blick in die Zukunft zu werfen, in der Innovation nicht mehr in Silos passiert, sondern in Ökosystemen.

Mein persönliches Fazit

Als ich am Abend zurück in den Bus stieg, war ich gleichzeitig inspiriert und motiviert. Inspirierend war die Energie, das Kapital, die Innovationskraft, die spürbar in Europa vorhanden sind. Was ich mitnehme: Geschwindigkeit ist eine Führungsentscheidung. Mut zählt. Kooperation ist kein Nice-to-have, sondern überlebenswichtig. Und vor allem: Technologie ist nur dann wertvoll, wenn sie echte Probleme löst.

💡 Vielen Dank an alle Redner und Experten Tanuja Randery CBE, Howard Wright, Alexander Ehrnrooth, Stefan Schrauf, Mikael Helmerson, Maria Wasastjerna, Elisabeth Hörnfeldt, Sofia C., Peter Laurin, Michael Welle, Danica Kragic, Erik Swan, Ali el Hassouni, Sebastian Hjärne, Sebastian Schaaf, Mila Kostadinova und Carl Svantesson, dafür, dass Sie ihren Blick auf die europäische Industrie geteilt haben.

Benjamin Brockmann

Benjamin Brockmann (M. Sc., Management & Technology) gründet 2017 gemeinsam mit Daniel Grobe (ebenfalls M. Sc., Management & Technology) Operations1. Die Software-Lösung entwickeln die Gründer auf Basis diverser Praxisprojekte, u. a. am Fraunhofer Institut, und aufgrund ihrer Erfahrungen in der Industrie, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Benjamin Brockmann war bereits für Unternehmen wie KPMG und Arthur D. Little tätig.